Faits en bref

Nom

Renseignements

Type d’aménagement

Arrondissement urbain

Terrain subarctique accidenté de roches/forêt boréale/tourbière dans l’extrême nord du Canada

Emplacement

Yellowknife, (T.N.-O.)

62°27'34.362''N ; 114°22'55.046''N

Administrateur

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Legs

Stratégies de planification et de conception adaptées à l’extrême nord

Connaissances dans le domaine de l’écologie nordique

Mise au point de nouvelles techniques d’aménagement nordique, et collaboration citoyenne

Introduction

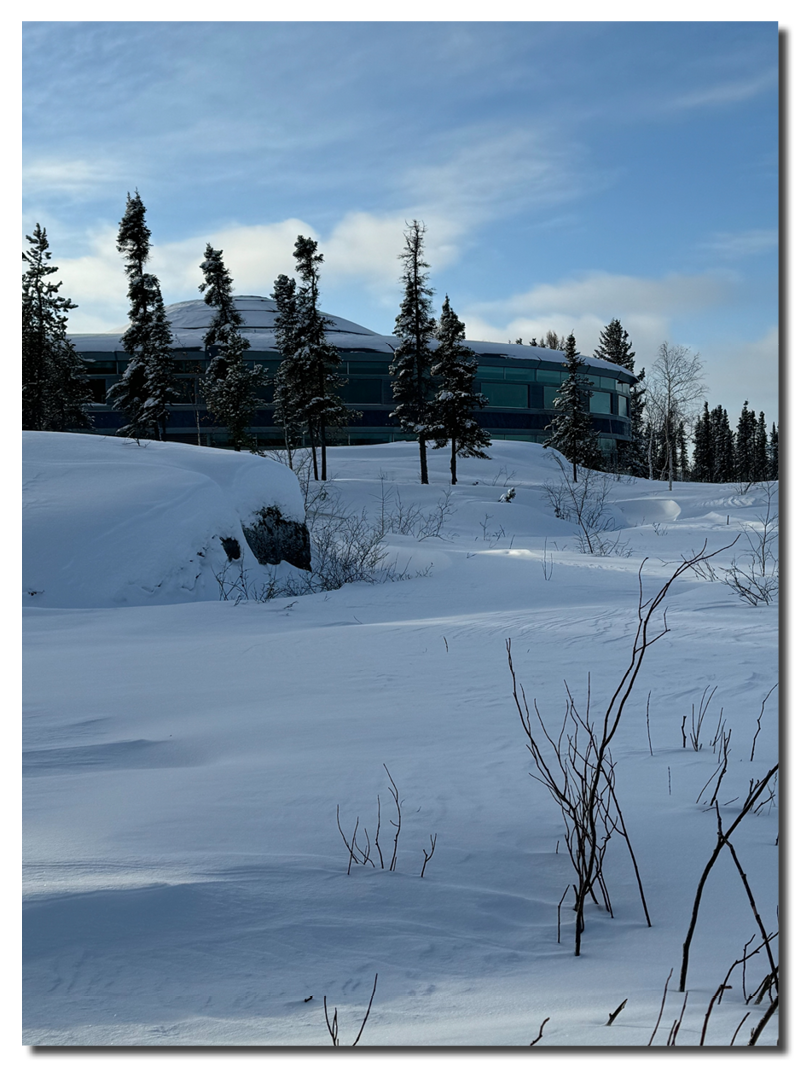

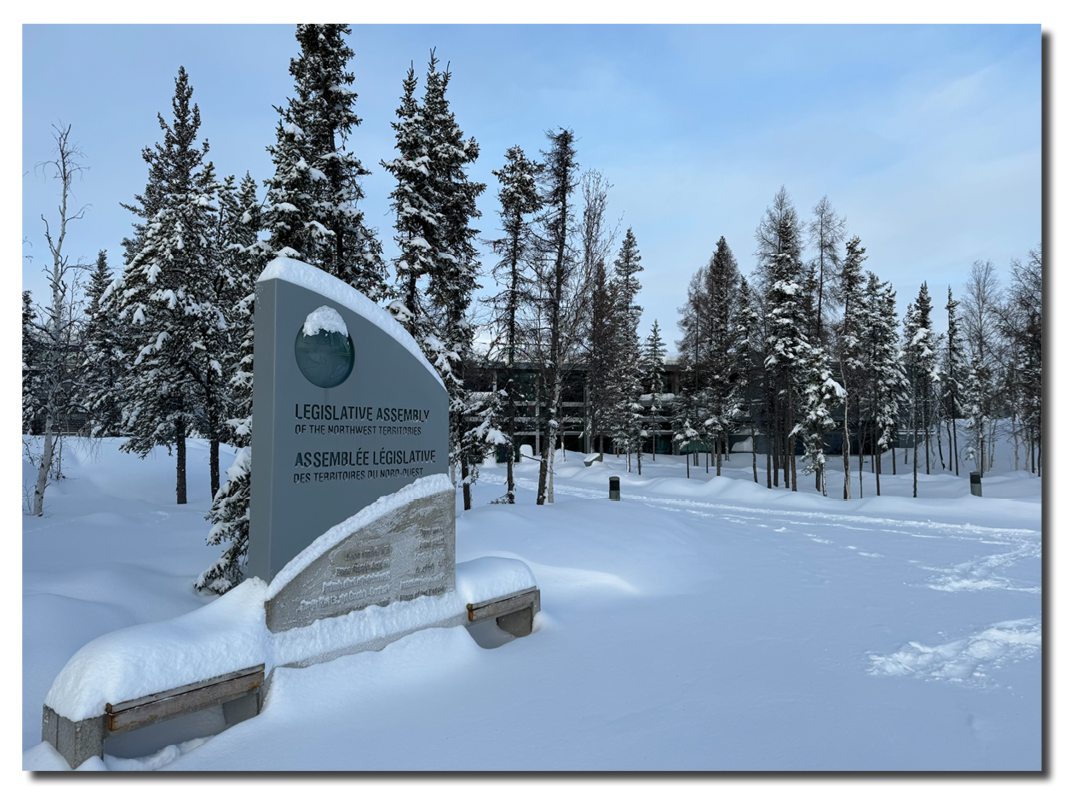

La coupole de l’édifice de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest surplombe les affleurements rocheux, les épinettes noires et les mélèzes sur les rives du lac Frame à Yellowknife. Les douces courbes de l’édifice sculpté ponctuent élégamment le terrain accidenté. La circularité de l’Assemblée législative est un rappel tangible de la nature consensuelle de ce gouvernement.

L’Assemblée législative est le foyer du peuple des T.N.-O., qui se situe à quelques pas du centre de Yellowknife, la capitale.

Pendant des siècles, ce spectaculaire paysage nordique de forêt boréale, de taïga et de tourbières est demeuré essentiellement intact. En 1993, la région est devenue le siège symbolique et officiel des principales institutions du gouvernement des T.N.-O.

La transformation remarquable a été entreprise par un groupe de planificateurs déterminés à ériger un édifice législatif en préservant le cadre naturel. Les architectes Pin Matthews (Yellowknife) et Matsuzaki/Wright (Vancouver) se sont associés à la célèbre architecte paysagiste Cornelia Oberlander.

Mme Oberlander est depuis longtemps reconnue pour ses aménagements révolutionnaires qui s’adaptent à des contextes très complexes. À Yellowknife, le défi fut particulièrement imposant. Ici, l’aspect accidenté du terrain dissimule sa fragilité. La tourbière avait été endommagée par un incendie. Les écosystèmes subarctiques sont de fait difficiles à restaurer. Les serres et les végétaux indigènes étaient rares, voire inexistants.

Mme Oberlander a donc décidé de cueillir divers végétaux indigènes sur le site même du projet, puis de les envoyer dans des serres de Vancouver, situées à 2000 km du chantier. Les plantations ont prospéré et la vaste plaine environnante, ainsi que le milieu naturel rocheux, forestier et hydrique est devenu « un chef-d’œuvre de conception environnementale », selon l’historien Ron Williams. À la fonte des neiges au printemps, le paysage se peuple d’oiseaux et de sauvagines, et le sol se pare d’une palette de couleurs locales.

Des décennies après sa création, l’Assemblée législative témoigne de l’attention portée aux paysages fragiles de l’extrême nord à une époque de changements politiques, culturels et climatiques.

Restauration d’une ancienne tourbière

Cornelia Oberlander cherchait avant tout à honorer les paysages de la toundra et de la taïga ainsi que les vastes tourbières boréales si essentielles à la santé environnementale des T.N.-O.

Ces tourbières ancestrales et très sensibles ont immédiatement attiré l’attention de l’équipe. La tourbière environnante allait devenir un espace de transition entre le paysage accidenté de la nouvelle Assemblée et le paysage anthropologique urbain.

Sur le plan technique, le projet s’est avéré plus difficile que prévu. L’historienne et professeure Susan Herrington raconte cette aventure dans son livre biographique : Cornelia Hahn Oberlander: Making the Modern Landscape.

« Lorsque Cornelia Hahn Oberlander est arrivée sur place, elle s’est aperçue qu’un incendie avait ravagé des sections de la tourbière », précise Susan Herrington. « Les tourbières sont très difficiles à restaurer, mais leur contribution à la qualité de l’eau et de l’air, ainsi que l’habitat unique qu’elles offrent, rendait leur restauration essentielle ». (p.189)

« Pour contrer les difficultés, Oberlander a adopté une approche qu’elle a appelée la ‹ cookie tray technique ›. Au lieu de simplement déblayer la tourbière pour construire la route, elle a demandé à l’entrepreneur d’utiliser la machinerie de terrassement comme une spatule géante afin de retirer une couche de matière végétale et la transférer dans les zones perturbées de la tourbière existante ». (p.190)

Les couches de tourbe retirées pendant la construction ont été transférées là où elles étaient nécessaires. En récupérant la matière végétale de la tourbière, écrit Herrington, « Oberlander a préservé une précieuse matière organique qui était en gestation depuis des milliers d’années ». (p.191)

« De véritables descendants du Nord » : planter au-delà de la tourbière

Chicouté, cynorhodon, airelle rouge, vaccinium et busserole. Dans les années 1990, ces joyaux indigènes de la palette végétale d’Oberlander n’étaient tout simplement pas disponibles dans les pépinières de Yellowknife.

Pour Cornelia Oberlander, la solution résidait dans son propre mantra : « Plantez ce que vous voyez ».

La professeure Susan Herrington explique dans son livre biographique : Cornelia Hahn Oberlander: Making the Modern Landscape, que Oberlander a considéré le site du projet comme un générateur de vie végétale. Accompagnée de l’horticulteur Bruce McTavish, elle a recueilli des graines, des boutures et des cultures tissulaires pour constituer une réserve saine de végétation indigène.

À l’époque, la culture en serre n’était pas possible dans les T.N.-O. Oberlander a donc décidé de transférer la collection dans des serres de Vancouver et de revenir au printemps avec de jeunes pousses végétales.

Elle a par la suite restauré les zones endommagées par la construction en utilisant une technique qu’elle a appelée « rentrayage invisible », un terme emprunté à la couture. Elle a transplanté des tapis de végétaux et de terre dans les zones endommagées, les intercalant de carex et de chicoutés. Comme elle l’espérait, les plantations génétiquement apparentées ont prospéré. Elles étaient, selon l’historien Ron Williams, « de véritables descendants du Nord ».

Partout, le site témoigne de la détermination d’Oberlander de marcher d’un pas léger sur les terres. Au lieu d’ajouter des sentiers pavés, l’équipe a installé des passerelles au-dessus de la tourbière et de la taïga, afin de protéger les précieux végétaux sur le sol et permettre aux animaux d’y passer. Ces passerelles surélevées relient le site à un sentier de 7 km qui fait le tour du lac.

Les travaux remarquables d’Oberlander ont suscité une réflexion parmi les planificateurs et les concepteurs paysagers qui travaillent dans le Grand Nord. À l’instar d’Oberlander, ils tiennent désormais compte de l’intégrité écologique des Territoires du Nord-Ouest et du savoir des résidents de la région, qui auparavant étaient ignorés. Oberlander est la pionnière d’un nouvel esprit collaboratif. Elle a développé une approche qui améliore les interactions entre les nouvelles structures, les paysages fragiles et les populations autochtones des régions nordiques éloignées.

La collection d'héritage des paysages culturels met en lumière les réalisations qui ont eu un impact durable dans le domaine de l'architecture de paysage et sur les communautés à travers le Canada.